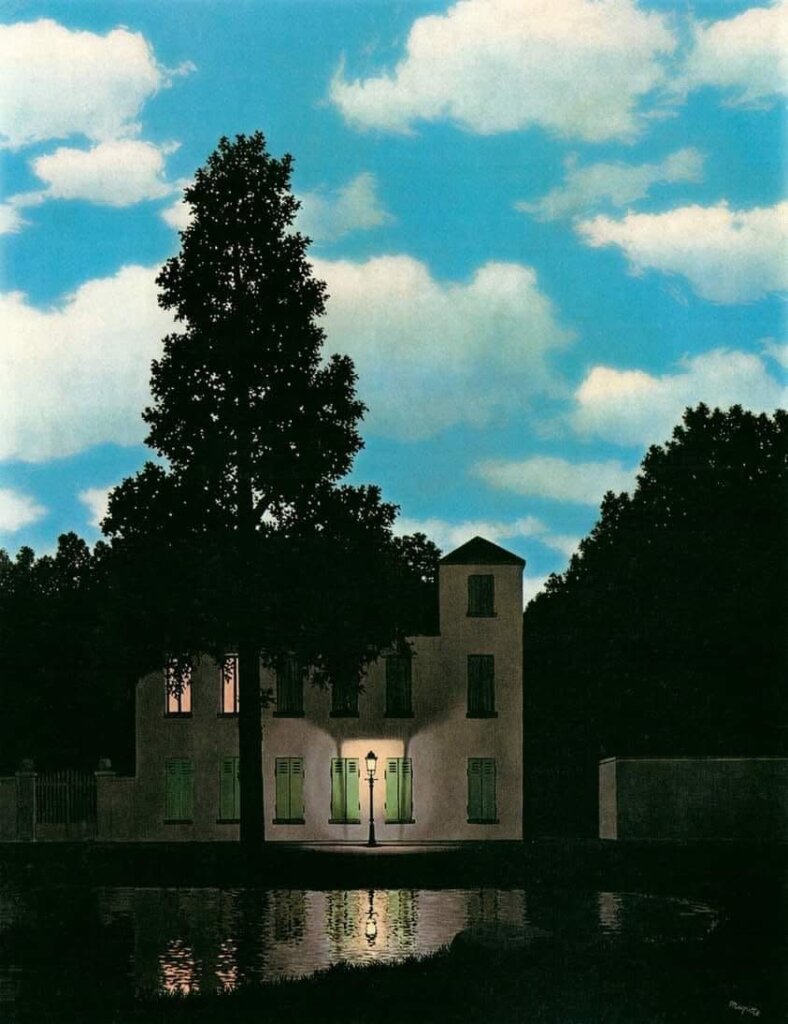

Renè Magritte, l’impero delle luci, 1954, Peggy Guggenheim, Venezia

Come per il sigillo QUI e QUI, anche per il segreto il legislatore ha predisposto una tutela penale. Per tale caso, il nuovo libro VI al can. 1386 § 2 stabilisce il dovere dell’Ordinario di avviare il provvedimento sanzionatorio e affida a chi debba giudicare la possibilità di scegliere discrezionalmente come sanzione penale una pena giusta, che può essere una censura o una pena espiatoria, non esclusa la scomunica.

Si osservi ora il canone in questione:

| Originale | Traduzione |

| § 2 Interpres aliique, de quibus in can. 983 § 2, qui secretum violant, iusta poena puniantur, non exclusa excommunicatione. | § 2 L’interprete e le altre persone di cui nel can. 983 § 2, che violano il segreto, siano puniti con giusta pena, non esclusa la scomunica. |

La protezione da ogni ingerenza abusiva e da ogni operazione tesa a far conoscere quanto rivelato nel sacramento della penitenza è portata al massimo livello al fine di scoraggiare e di arginare con estremo rigore ogni possibile trasgressione. Ma esaminiamo più nel dettaglio il sopraindicato canone sotto cinque aspetti:

L’appellativo

Con il termine di “segreto” – derivato dal participio passato del verbo latino secernere, nel senso di tenuto separato dal resto e recondito, utilizzato oggi in ambiti diversi, quali quello interpersonale, professionale, bancario, di Stato, per un segreto promesso o naturale o imposto a norma di legge – è indicato quanto deve essere assolutamente tenuto nascosto ad altri da persone diverse dal confessore, venute a conoscenza del contenuto anche parziale della confessione. Tra esse è espressamente compreso l’interprete, la cui funzione non è proibita, se è necessaria ed è esercitata con tutte le garanzie riportate dal can. 900.

Il soggetto

A differenza del sigillo al quale è tenuto solo il confessore, al segreto sono invece obbligati l’eventuale interprete e «[…] tutti gli altri ai quali in qualunque modo sia giunta notizia dei peccati dalla confessione» (can. 983, § 2). La causa di detta notizia potrebbe essere accidentale; l’effetto potrebbe risultare moralmente incolpevole per la sua inevitabilità, come nel caso del penitente che, a motivo dell’accentuata sordità, confessi i suoi peccati con voce alta, da farsi sentire a distanza dai fedeli presenti nel luogo santo in cui è amministrato il sacramento.

L’oggetto

Questo può ritenersi lo stesso del sigillo, anche se va rilevato che il confessore è posto oggettivamente in una condizione unica, che gli consente di avere completa conoscenza del contenuto della confessione. L’oggetto si distingue in “primario” concernente la dichiarazione del penitente sui suoi peccati e il contenuto del rapporto dialogico da lui instaurato in materia con il confessore, e “secondario” che è legato ad aspetti marginali dell’accusa del penitente, ma non per questo meno tutelati. Il segreto più assoluto deve coprire ogni peccato, mortale o veniale, occulto o pubblico, che il penitente confessa come proprio o in cooperazione con altri.

L’obbligo

Come già ricordato nell’Allocuzione alla Penitenzieria[1] è evidente, per un patto implicito, per un dovere di equità, e per un senso di nobiltà verso il confessore, che il penitente deve a sua volta rispettare il silenzio su ciò che il confessore gli manifesta all’interno della confessione sacramentale[2]. Ma sussiste anche un obbligo di segreto che si estende ad altri soggetti: il segreto sui peccati confessati può riguardare altresì l’interprete, qualora sia intervenuto e a tutti gli altri a cui sia giunta notizia di quei peccati in quanto confessati. Anzi l’obbligo del segreto va oltre l’ambito dei peccati, allo scopo di allontanare ogni pericolo di violazione del sigillo: si ritiene che, al fine di evitare perfino le apparenze di violazione del sigillo, sia sconsigliabile fare tale uso in favore del penitente (a meno che vi sia il suo consenso)[3].

La sanzione

A differenza del sigillo si nota, in caso di trasgressione del segreto, una maggiore mitezza nell’applicazione della pena, tuttavia la norma non esclude espressamente la possibilità che sia comminata la scomunica, superando così la limitazione imposta dal can. 1349[4]. Si tratta di una pena che deve essere inflitta (ferendae sententiae) e, pertanto, occorre il presupposto di una denuncia all’autorità ecclesiastica, che diversamente non potrebbe sapere del “danno” arrecato al penitente e del mancato rispetto verso il sacramento.

Resta comunque il fatto che, anche nel caso di non intervento punitivo dell’autorità per mancanza di denuncia, chi ha violato tale segreto è tenuto a confessare il peccato commesso. Una particolare severità la Chiesa adotta nei confronti di chi viola il segreto relativo alla confessione, registrando per mezzo di strumenti tecnici oppure divulgando per mezzo di strumenti di comunicazione sociale.

Note

[1] Cfr. Giovanni Paolo II, Allocutio ad Em. P.D. Cardinalem Paenitentiarium necnon minores Urbis basilicarum paenitentiarios coram admissos (12-03-94): AAS 87 (1995), p. 77.

[2] Cfr. C. J. Errázuriz Mackenna, “Considerazioni sul rapporto tra il sacramento della penitenza e il diritto nella Chiesa”, «Ius Quia Iustum: Festschrift für Helmuth Pree zum» 65 (2015), Duncker & Humblot, Berlin 2015, p. 662.

[3] Cfr. B. F. Pighin, Diritto penale canonico, Marcianum Press, Venezia 2014Nuova ed. riv. e ampl, pp. 450-454.

[4] Cfr. E. Miragoli – D. Tettamanzi (a cura di), Il sacramento della penitenza, pp. 153-54.

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

©RIPRODUZIONE RISERVATA